Vers le Liquid Restaking 2.0

Ce module présente le concept de liquid restaking et explique comment Liquid Restaking 2.0 améliore les anciens modèles de staking. Il détaille le rôle d’EigenLayer, la façon dont le restaking élargit la sécurité d’Ethereum à de nouveaux services, ainsi que les raisons qui font des marchés de sécurité modulaires un pilier fondamental de la DeFi. Les lecteurs disposent ainsi d’une vision claire sur l’impact du restaking en matière d’efficacité du capital, d’incitations pour les validateurs et d’évolution de la conception des protocoles dans l’univers Web3.

Du staking au restaking

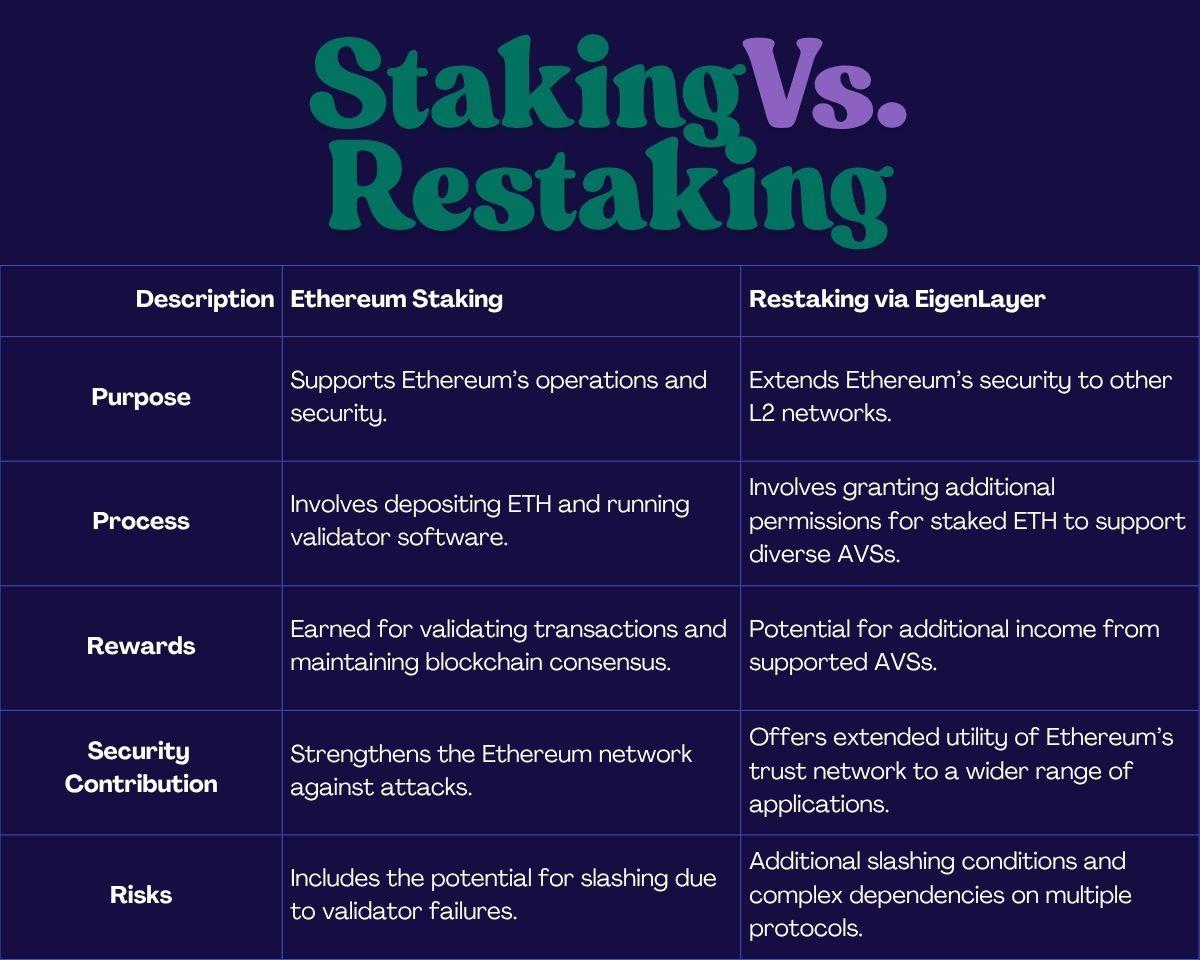

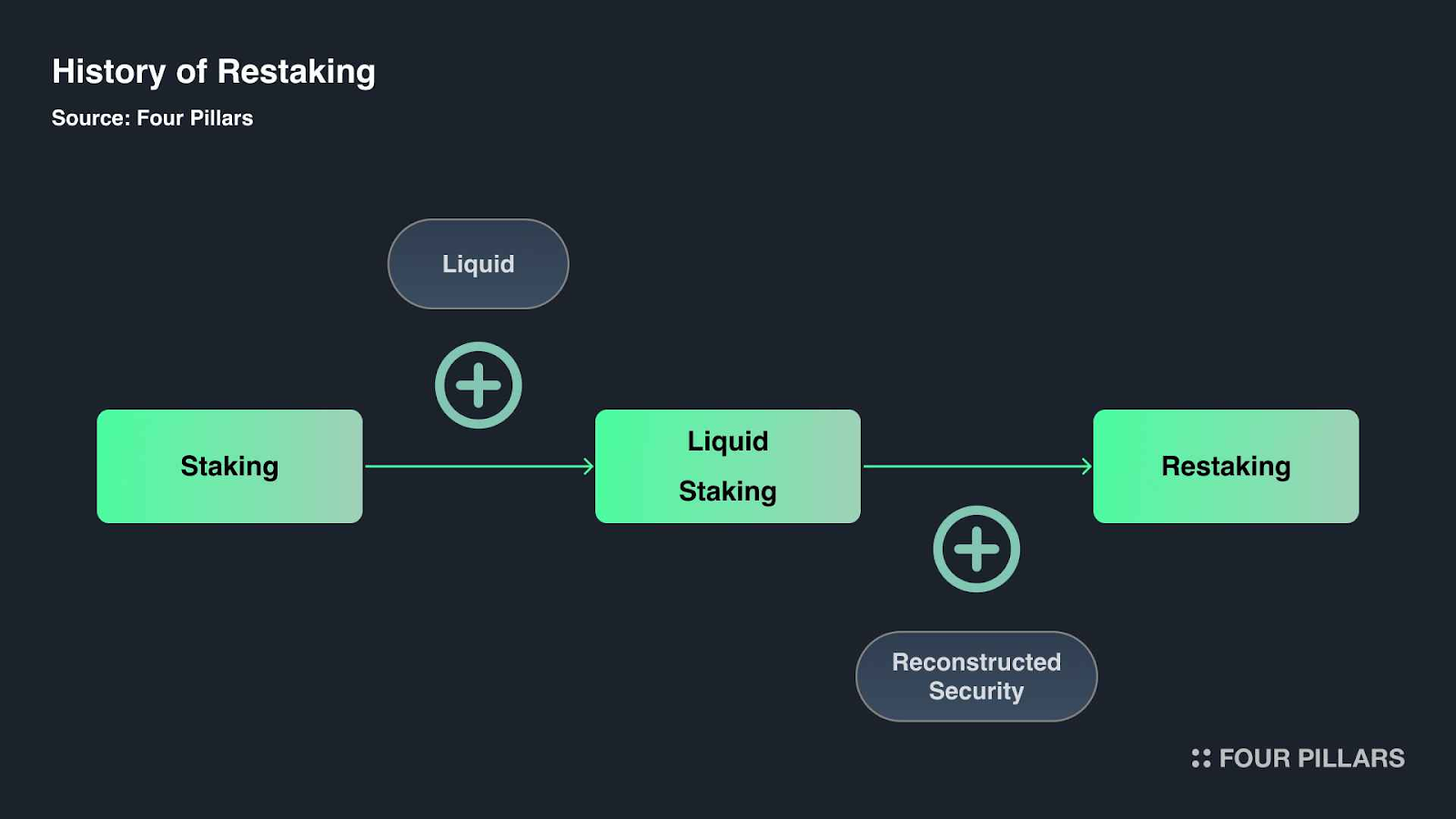

Le restaking s’est imposé comme une extension majeure du système de preuve d’enjeu d’Ethereum, permettant de réutiliser les ETH en staking comme caution pour garantir des services complémentaires au-delà de la couche principale du réseau. Lancé en premier par EigenLayer, ce mécanisme a instauré une architecture modulaire où les validateurs peuvent choisir de sécuriser des middlewares, des couches de disponibilité de données, des oracles ou d’autres services validés activement (AVS). Ainsi, la couche de confiance d’Ethereum est mise en commun à travers divers réseaux décentralisés, ce qui renforce la sécurité globale et accélère le lancement de nouvelles infrastructures dans l’écosystème blockchain modulaire.

La transition d’Ethereum de la preuve de travail à la preuve d’enjeu, opérée lors du Merge en septembre 2022, a permis aux validateurs d’engager de l’ETH pour participer au consensus et à la sécurisation de la chaîne. Si l’ETH en staking générait bien des récompenses protocolaires, son utilité restait limitée. Le restaking a ouvert la possibilité d’utiliser cet ETH déjà immobilisé pour protéger d’autres réseaux, sans affaiblir la sécurité du socle d’Ethereum. Ainsi, les validateurs pouvaient s’engager à faire tourner des logiciels spécifiques et à signer des messages pour des AVS externes, en contrepartie de nouvelles sources de rémunération.

EigenLayer, aujourd’hui protocole de référence, a structuré ce procédé en offrant aux utilisateurs la possibilité de restaker soit leur ETH natif (par délégation à un EigenPod), soit leurs tokens de staking liquide (LST) comme stETH, rETH ou cbETH. Ce cadre programmable permet à des services décentralisés d’emprunter la sécurité d’Ethereum sans créer un nouvel ensemble de validateurs à part entière. Néanmoins, la première version du système était freinée par un manque de scalabilité, l’absence de normes pour l’agrégation des récompenses et l’inexistence d’un slashing en temps réel. Ces faiblesses ont motivé l’émergence d’un modèle plus avancé : le Liquid Restaking 2.0.

Pourquoi le Liquid Restaking s’est imposé

Bien que le restaking ait accru l’utilité de l’ETH immobilisé, il présentait de sérieuses contraintes. Le restaking natif obligeait les utilisateurs à gérer une infrastructure de validation ou à s’appuyer sur des intermédiaires. Or, le staking liquide avait déjà permis de délester les utilisateurs des responsabilités liées à la validation, grâce à l’émission de jetons représentatifs de l’ETH staké, utilisables dans la DeFi.

Le Liquid Restaking va plus loin : au lieu de restaker manuellement du stETH ou d’autres LST sur EigenLayer, des protocoles comme Ether.fi, Renzo, Puffer ou Kelp DAO proposent des interfaces simplifiées et tokenisées. Les utilisateurs déposent de l’ETH ou des LST et reçoivent un nouveau jeton, le Liquid Restaking Token (LRT), représentant leur position de restaking. Ces LRT peuvent circuler sur la DeFi, se négocier sur les marchés secondaires ou servir de garantie dans des protocoles de prêts, offrant ainsi une liquidité et une flexibilité accrues tout en continuant de sécuriser les AVS en arrière-plan.

Cette approche présente un double avantage : les utilisateurs cumulent des gains grâce aux récompenses de staking, aux points EigenLayer et aux incitations des protocoles LRT, tandis que l’écosystème modulaire d’Ethereum bénéficie d’un large socle de sécurité mutualisé sans déployer d’infrastructure de validation spécifique.

L’évolution vers le Liquid Restaking 2.0

Mi-2025, les insuffisances du modèle initial de liquid restaking sont devenues manifestes. Il n’existait aucun standard pour agréger les récompenses, points et risques de slashing entre les divers LRT. Les conditions de slashing d’EigenLayer restaient hors chaîne, chaque protocole LRT adoptant sa propre logique pour les récompenses et l’engagement avec les AVS, ce qui fragmentait les modèles d’incitation et dégradait l’expérience utilisateur.

Le Liquid Restaking 2.0 a corrigé ces lacunes par plusieurs avancées décisives. EigenLayer a d’abord mis en place un module de slashing on-chain, rendant possible la sanction automatique des comportements inappropriés et offrant ainsi une sécurité renforcée pour les AVS. Par ailleurs, l’écosystème des récompenses a été transformé avec la mise en place d’un marché commun de délégation et d’une architecture de coffre-fort unifiée. Ce dispositif permet aux AVS de publier des primes et aux protocoles LRT de déléguer des actifs restakés dans ces coffres, évitant la duplication des infrastructures. Résultat : une chaîne de restaking standardisée et évolutive.

Un standard inédit de jeton de récompense, le LRT² (Liquid Restaking Token Rewards), a également vu le jour pour harmoniser la distribution des récompenses entre tous les protocoles LRT. LRT² pose les bases d’un mécanisme modulaire pour la distribution des points EigenLayer, des frais AVS et des incitations protocolaires LRT, de manière transparente et vérifiable. Là où chaque LRT gérait jusqu’alors sa propre comptabilité, LRT² permet une approche interprotocoles, favorisant la transparence et la composabilité.

Le Liquid Restaking 2.0 introduit aussi des mécanismes plus fins d’adhésion pour validateurs et stakers. Plutôt qu’une participation automatique, les utilisateurs peuvent désormais choisir précisément les AVS qu’ils souhaitent soutenir, ce qui permet d’ajuster la prise de risque et d’adapter la structure des frais selon la réputation ou la demande de chaque service.

Sécurité modulaire et rôle d’EigenLayer

L’écosystème Ethereum gagne en modularité. Rollups, sidechains et services middleware exigent une sécurité indépendante, mais n’atteignent pas toujours la masse critique pour créer un réseau de validateurs dédié. Le restaking permet de mutualiser le pool de validateurs et le capital staké d’Ethereum pour soutenir ces réseaux naissants.

EigenLayer assure la coordination de ce marché de la sécurité modulaire. Il mutualise les actifs restakés, permettant aux AVS de s’appuyer sur la confiance d’Ethereum. Avec Liquid Restaking 2.0, la conception du marché d’EigenLayer offre désormais tarification dynamique, partage des frais et délégation automatisée—autant de leviers pour attirer la sécurité et motiver les validateurs. Cette architecture modulaire constitue un maillon essentiel qui permet à Ethereum de dépasser le statut de simple blockchain pour jouer le rôle de moteur de confiance de l’économie décentralisée.

L’ajout de critères de slashing propres à chaque AVS et d’outils de surveillance en temps réel permet à chaque service de fixer ses propres règles en matière de sanction. Cette souplesse est indispensable pour étendre l’offre à des centaines de services nécessitant des comportements de validation différents.

Répondre à la critique et à la gestion des risques

Vitalik Buterin, ainsi que d’autres chercheurs Ethereum, ont exprimé leurs préoccupations face aux risques systémiques induits par un restaking trop agressif. La principale critique porte sur le risque de slashing corrélé ou de surcharge des validateurs : lorsqu’un petit nombre de validateurs restake sur de nombreux services, ils peuvent exposer la couche principale d’Ethereum à des risques systémiques en cascade.

Le Liquid Restaking 2.0 s’attaque à ces enjeux grâce à une gestion plus fine de l’adhésion, à l’isolation des AVS et à une application renforcée des règles de slashing. Les validateurs ne sont plus incités à restaker tous azimuts. Désormais, les rendements sont ajustés au risque, les accords de niveau de service (SLA) sont transparents et les structures de délégation personnalisables offrent un cadre plus stable et lisible. En outre, la séparation entre restakers natifs, émetteurs de LRT et validateurs délégués clarifie la responsabilité et la répartition des risques.

La conception du protocole, fondée sur l’enregistrement permissionless des AVS, la sélection des frais de service et la délégation régie par smart contracts, contribue à limiter les risques de centralisation et d’incitations contrariées. Ce nouveau modèle se distingue ainsi par sa robustesse, son évolutivité et son adaptabilité accrues.

Adoption du marché et indicateurs de croissance

À la mi-2025, près de 20 milliards de dollars de valeur totale ont été restakés via EigenLayer, dont plus de la moitié par l’intermédiaire de protocoles de Liquid Restaking. Ether.fi et Renzo dominent le segment en tant que principaux émetteurs de LRT, chacun gérant plus de 2 milliards de dollars d’actifs. De nouveaux arrivants comme Symbiotic élargissent le modèle à d’autres chaînes et classes d’actifs, permettant le restaking sur des actifs natifs Bitcoin ou des dérivés de staking sur Solana.

La base d’utilisateurs s’est élargie : d’une avant-garde DeFi, elle inclut désormais gestionnaires d’actifs institutionnels, DAO ou équipes de rollup, tous désireux de profiter de la sécurité mutualisée d’Ethereum sans bâtir d’infrastructure de staking personnalisée. Intégrations DeFi, systèmes de points et stratégies LRT-Fi composables stimulent la participation, que l’objectif soit l’optimisation du rendement ou le développement d’infrastructures.

Avec l’avènement du Liquid Restaking 2.0, le marché entame une phase de consolidation et de spécialisation : les AVS concourent pour l’obtention de délégations, les protocoles LRT se distinguent par leur structure de récompenses et l’expérience utilisateur, tandis que les restakers arbitrent entre composabilité, liquidité et rendement ajusté au risque.