零知識協同處理器的基礎知識

零知識協同處理器(ZK Coprocessors)是區塊鏈基礎設施中新興的重要層級,專門用來協助主鏈分擔複雜的運算工作,同時維持可驗證且可信的機制。要徹底理解這項關鍵技術創新,我們必須深入分析協同處理器的基本概念、零知識證明的核心原理,以及其在現代區塊鏈生態系統中所解決的主要挑戰。

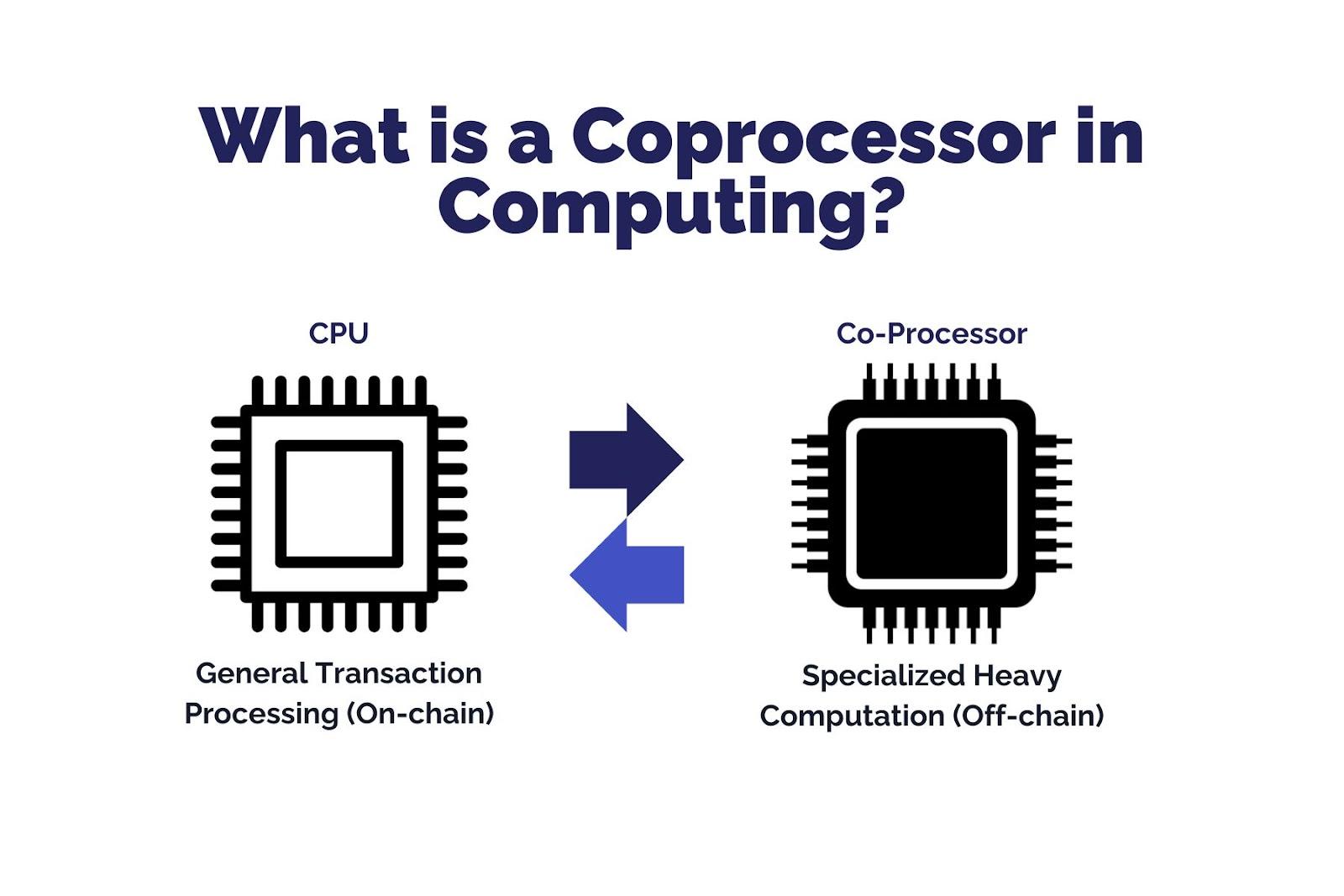

什麼是運算中的協處理器?

在傳統運算架構中,協處理器是協助中央處理器(CPU)運作的輔助處理器,負責執行特定任務。這項技術最初應用於浮點運算、圖形渲染等專門功能,讓 CPU 能夠專注於一般性操作。專家指出,這種分工架構有效減輕主處理器工作負載,並顯著提升資源密集型任務的處理效率。

這一理念也成功運用於區塊鏈體系。在區塊鏈環境中,鏈上運算通常成本高昂,且受限於 gas 費用或區塊大小等嚴格條件。區塊鏈的主要執行層就如同 CPU:負責處理交易、更新狀態與執行共識規則。在這個情境下,協處理器可於鏈外執行高密度運算,並產生能被基礎鏈驗證的結果證明。這種模式讓區塊鏈於維持安全基礎下,顯著提升運算吞吐量。

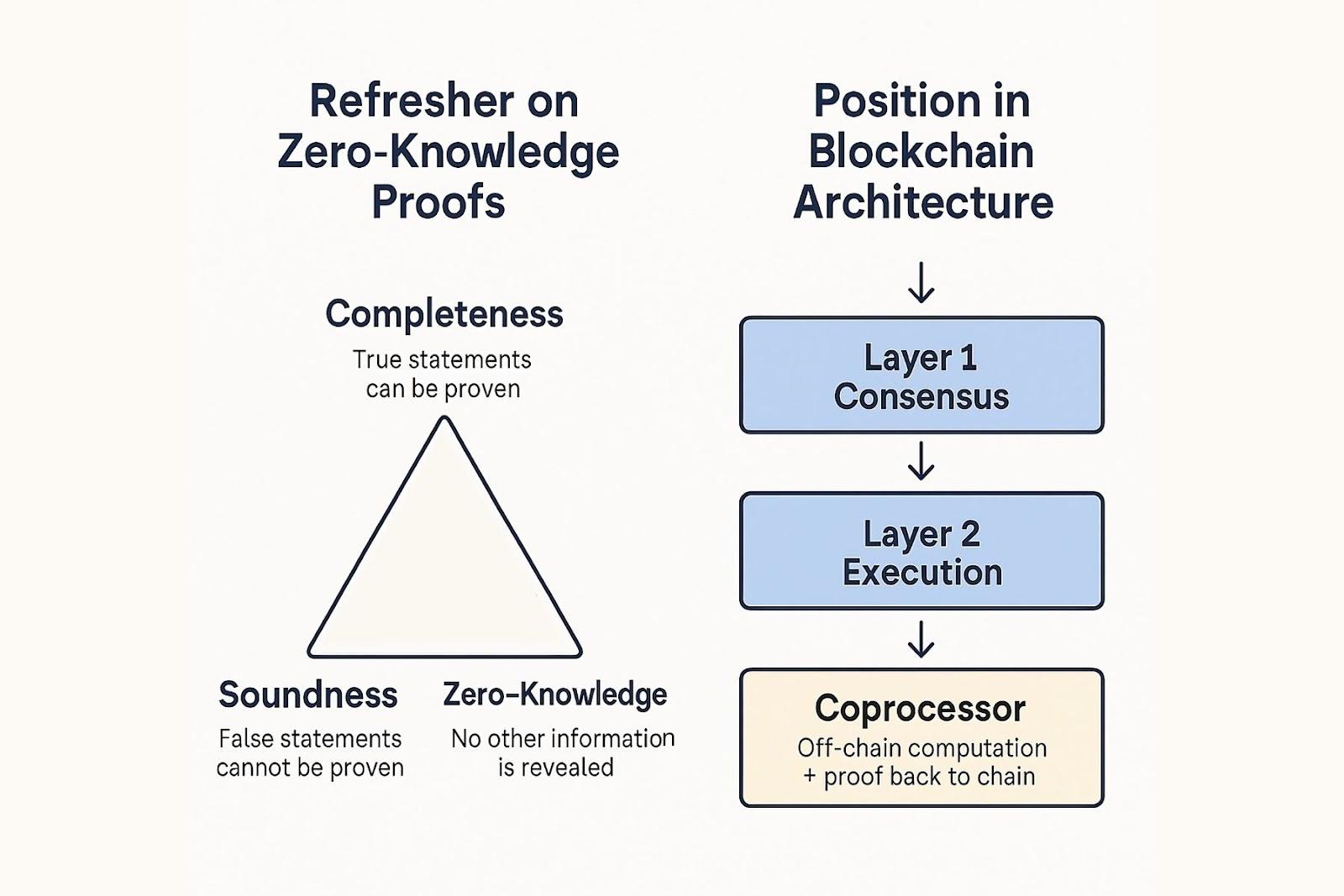

零知識證明回顧

零知識證明(ZKP)是一種先進的密碼學技術,使證明者能向驗證者證明某項陳述成立,且無需透露除真實性之外的任何其他資訊。零知識證明有三大核心特徵:完備性、可靠性與零知識性。完備性意味誠實證明者針對正確陳述總能說服驗證者;可靠性則確保虛假陳述的證明者幾乎難以說服驗證者;零知識性則讓驗證者僅能確認結果有效,無法取得底層資訊。

目前廣泛應用的 ZKP 結構包括 zk-SNARKs(簡潔非交互式知識論證)及 zk-STARKs(可擴展透明知識論證)。專家指出,SNARKs 擁有精簡的證明大小和高速驗證過程,但通常需要可信設定階段;而 STARKs 則無需可信設定,具備後量子安全性,惟其證明規模通常較大。這兩種技術已在區塊鏈擴容與隱私應用中發揮重要作用。

什麼是零知識協處理器

零知識協處理器結合協處理和零知識證明兩項核心原理,打造出可以產出可被區塊鏈驗證結果的鏈外運算引擎。不同於將所有運算邏輯都在鏈上執行(導致高昂成本),此系統將複雜運算委派給協處理器。計算完成後,協處理器會產生一份加密證明,證明結果正確。區塊鏈接著只需驗證該證明,無須重跑整個運算流程。

這種創新模式讓區塊鏈得以安全執行運算密集或資料密集的任務,像是大規模數據分析、隱私機器學習或跨鏈驗證等,同時維持去中心化與安全。實質上,ZK 協處理器顯著拓展區塊鏈網路的運算能力邊界,同時維持信任保障機制以確保其安全性。

為什麼需要 ZK 協處理器

去中心化應用程式日益複雜,已凸顯現有區塊鏈架構的結構性限制。以太坊等第 1 層網路的智慧合約,受到高額 gas 費和有限吞吐量限制,導致先進運算在實際應用上幾乎無法落地。專家指出,即使第 2 層擴容方案有助於提升可擴展性,但核心仍偏向交易批次處理,對於執行資源密集型邏輯的根本問題仍未解決。

ZK 協處理器藉由將運算轉至鏈外並保持可驗證的信任基礎,有效解決這一困境。例如,查詢歷史區塊鏈數據或對大型資料集進行加密轉換時,若全數交由鏈上運算,成本將高得難以負擔。透過協處理器,開發者可在鏈外處理這些任務,並向主鏈提交簡明證明,顯著降低成本和延遲。

隱私保護則是另一強大動能。傳統區塊鏈運算預設資訊全公開,輸入數據和中間狀態皆對網路參與者透明。而零知識協處理器可進行私密運算,確保敏感資訊(如身分識別或專有演算法)處於隱藏狀態,同時產生正確性證明。這項特性對高度監管產業、企業級應用等對資料隱密要求極高的情境格外重要。

區塊鏈架構中的定位

ZK 協處理器於模組化區塊鏈設計中佔有獨特地位。和主打壓縮交易數據、增強可擴展性的 zk-rollup 不同,ZK 協處理器專為處理未必與交易批次有關的各種鏈外運算設計。專家認為,這些協處理器作為 rollup 或其他擴展方案的補充層,而非替代品。

在典型架構下,主鏈(第 1 層)處理共識與最基本驗證邏輯;第 2 層解決方案則為一般智慧合約活動提供擴展執行環境。ZK 協處理器與這些層共同運作,專門負責如資料分析、加密運算或可驗證的鏈外邏輯等任務。協處理器產出的證明依應用需求能上傳主鏈或第 2 層鏈。

這一架構代表區塊鏈技術向模組化發展的重要里程碑。不同基礎設施元件專注各自任務,並透過證明機制安全互通。隨著更多應用需驗證外部數據或進行高吞吐量運算,ZK 協處理器正成為推動先進去中心化系統發展的關鍵技術引擎。