Principes fondamentaux des coprocesseurs à connaissance nulle

Les coprocesseurs à connaissance nulle (ZK Coprocessors) s’imposent comme une couche innovante de l’infrastructure blockchain, spécialement pensée pour décharger la chaîne principale des calculs complexes tout en préservant la confiance vérifiable. Pour saisir pleinement leur importance dans l’évolution du secteur, il convient d’analyser les concepts structurants des coprocesseurs, les fondements des preuves à connaissance nulle, ainsi que les problématiques auxquelles ils apportent des solutions au sein des écosystèmes blockchain actuels.

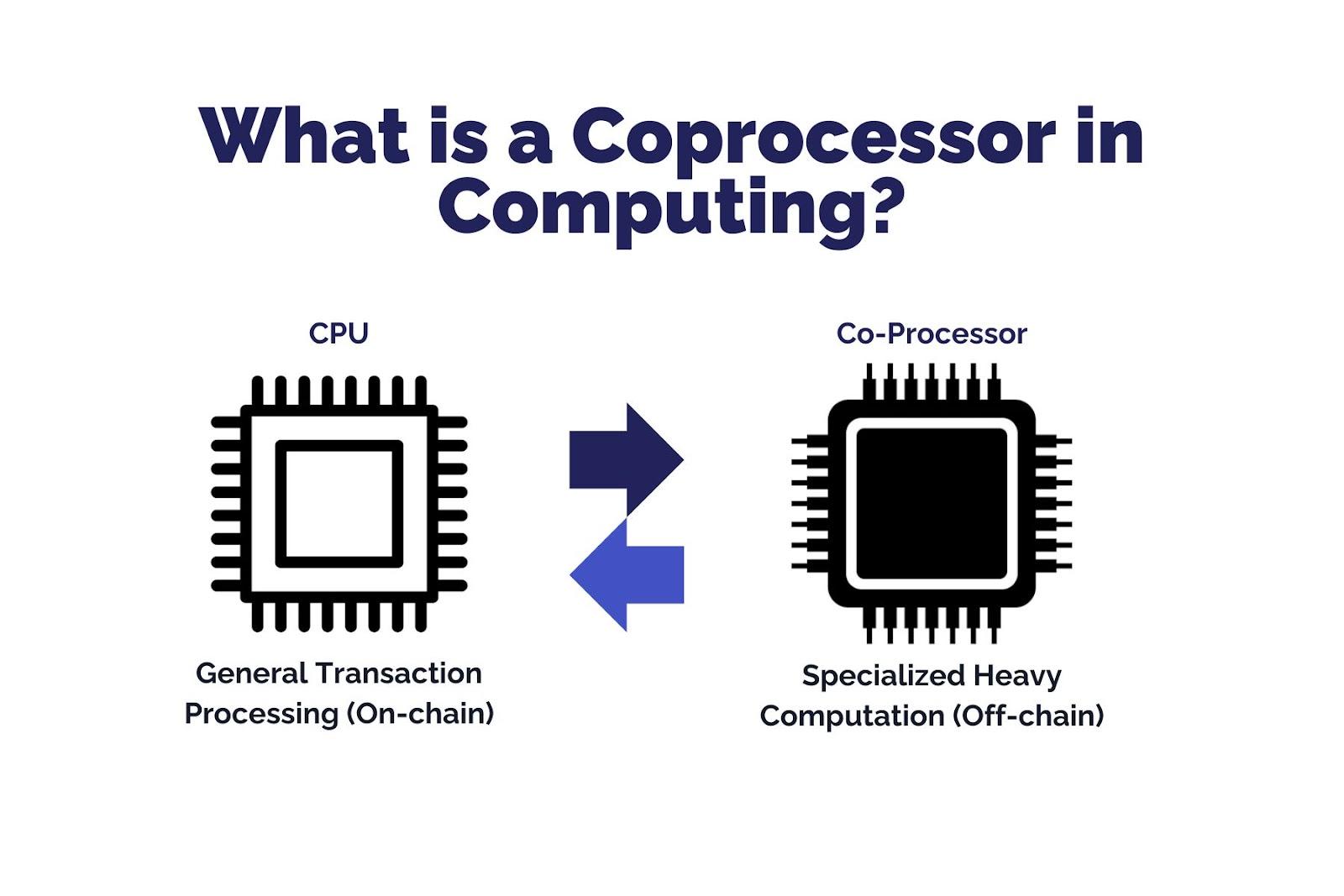

Qu'est-ce qu'un coprocesseur en informatique ?

Dans l’informatique classique, un coprocesseur est un processeur secondaire chargé d’effectuer des tâches spécialisées, en parallèle de l’unité centrale de traitement (CPU). À l’origine, on a introduit les coprocesseurs pour prendre en charge des fonctions telles que les calculs en virgule flottante ou le rendu graphique, afin que le CPU puisse se concentrer sur ses missions généralistes. Cette séparation architecturale a permis de réduire la charge de calcul du processeur principal et d’optimiser le traitement des tâches gourmandes en ressources.

Ce principe a été adapté à l’écosystème blockchain, où le calcul sur chaîne est intrinsèquement coûteux et limité par le gas ou la taille des blocs. La couche principale d’exécution, comparable au CPU, traite les transactions, met à jour l’état et fait respecter les règles de consensus. Dans ce contexte, un coprocesseur exécute hors chaîne les calculs intensifs, puis génère une preuve vérifiable de ses résultats, contrôlable par la chaîne principale. Ce modèle permet à la blockchain de préserver sa sécurité tout en bénéficiant d’une capacité de calcul nettement supérieure.

Rappel sur les preuves à connaissance nulle

Les preuves à connaissance nulle (Zero-Knowledge Proofs, ZKP) constituent des techniques cryptographiques permettant à une partie, appelée « prouveur », de prouver à une autre, le « vérificateur », qu’une déclaration est vraie sans révéler d’autre information que la véracité de cette affirmation. Trois propriétés centrales définissent une preuve à connaissance nulle : la complétude, la solidité et la confidentialité. La complétude garantit qu’un prouveur honnête convaincra toujours le vérificateur si l’affirmation est vraie. La solidité assure que, si l’affirmation est fausse, il est quasi impossible pour un prouveur de convaincre le vérificateur. Enfin, la propriété de connaissance nulle signifie que le vérificateur n’apprend rien d’autre que la validité de l’information elle-même.

On retrouve aujourd’hui plusieurs variantes de ZKP largement utilisées, comme les zk-SNARKs (Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge) et les zk-STARKs (Scalable Transparent ARguments of Knowledge). Les SNARKs proposent des preuves concises et une vérification rapide, mais nécessitent souvent une phase d’initialisation de confiance. Les STARKs, qui éliminent ce besoin tout en apportant une sécurité post-quantique, produisent des preuves plus volumineuses. Ces deux technologies jouent un rôle clé dans la mise à l’échelle des blockchains et le développement d’applications garantissant la confidentialité.

Définition des coprocesseurs à connaissance nulle

Un coprocesseur à connaissance nulle associe les principes du coprocesseur et des preuves à connaissance nulle pour constituer un moteur de calcul hors chaîne capable de produire des résultats vérifiables par la blockchain. Au lieu de réaliser toute la logique on-chain — solution trop coûteuse —, le système délègue les opérations complexes au coprocesseur. Quand le calcul s’achève, ce dernier génère une preuve cryptographique garantissant la véracité du résultat. La blockchain vérifie alors cette preuve sans devoir réexécuter l’opération elle-même.

Ce modèle offre la possibilité aux blockchains de traiter des tâches computationnelles lourdes ou volumineuses, qu’il s’agisse d’analyses de données à grande échelle, d’apprentissage automatisé préservant la vie privée ou de vérifications inter-chaînes, sans sacrifier sécurité ni décentralisation. En définitive, les coprocesseurs ZK repoussent les limites fonctionnelles des réseaux blockchain tout en maintenant les garanties de confiance qui en assurent la sécurité.

Pourquoi les coprocesseurs ZK sont indispensables

La sophistication croissante des applications décentralisées dévoile les limites des architectures blockchain existantes. Les smart contracts sur les blockchains de couche 1, comme Ethereum, subissent la double contrainte de frais de gas élevés et d’une capacité de traitement limitée, ce qui rend la réalisation de calculs avancés difficilement envisageable. Même les rollups de couche 2, bien qu’ils améliorent la scalabilité, se contentent essentiellement d’optimiser le regroupement des transactions sans adresser l’exécution de logiques computationnelles lourdes.

Grâce aux coprocesseurs ZK, les calculs sont transférés hors chaîne tout en garantissant la confiance via vérification. Par exemple, interroger des données historiques blockchain ou effectuer des transformations cryptographiques sur des volumes importants de données serait inabordable si tout était géré on-chain. Le recours au coprocesseur permet aux développeurs d’effectuer ces opérations hors chaîne et de soumettre à la chaîne principale des preuves concises, réduisant ainsi significativement les coûts et la latence.

Un autre enjeu majeur est la confidentialité. Sur blockchain, les calculs sont publics par défaut, exposant tant les données d’entrée que les états intermédiaires à tous les membres du réseau. Les coprocesseurs à connaissance nulle ouvrent la voie à des calculs privés, où des données sensibles — tels des identifiants personnels ou des algorithmes propriétaires — demeurent protégés tout en produisant des preuves de conformité. Cette caractéristique devient fondamentale dans les secteurs régulés ou pour les usages métiers où la confidentialité prime.

Place au sein de l’architecture blockchain

Les coprocesseurs ZK trouvent leur singularité au sein de la blockchain modulaire. Contrairement aux zk-rollups, qui exploitent surtout les preuves à connaissance nulle pour compresser les données de transaction et accroître la capacité, les coprocesseurs ZK sont conçus pour réaliser des calculs hors chaîne de natures variées, indépendamment de l’agrégation de transactions. Ils constituent une brique complémentaire, non un substitut, aux rollups ou à d’autres solutions d’extension.

Dans une architecture moderne, la chaîne principale (couche 1) assure le consensus et une vérification minimale, tandis que les solutions de couche 2 optimisent l’exécution des smart contracts. Le coprocesseur ZK s’intègre en parallèle pour prendre en charge des calculs spécialisés, comme l’analyse de données, les opérations cryptographiques ou toute logique hors chaîne vérifiable. Selon les besoins de l’application, les preuves produites par le coprocesseur peuvent être soumises à la fois à la couche 1 et à la couche 2.

Ce modèle architectural traduit la tendance vers la modularité : chaque composant de l’écosystème blockchain se spécialise et communique via des preuves. À mesure que les applications requièrent des interactions vérifiables avec des données externes ou des traitements massifs, les coprocesseurs ZK s’imposent comme les facilitateurs essentiels des futurs systèmes décentralisés avancés.